im Kirchenkreis Westoverledingen-Irhove (Ostfriesland),

wo oben im Chor meine Vorfahren mütterlicherseits ruhen.

Bildgenehmigung: Annette Kisch

Heute haben viele moderne Menschen ein Leben lang das Gefühl, nicht richtig in ihre Kraft zu kommen, sozusagen an sich selbst vorbei zu leben. Alles ist da, nur kein „sattes Gefühl der wahren Identität und Sinnstiftung“.

Verwurzelung

Globalisierung hin, „Multikulti“ her, recht verstanden bedeutet Heimat nichts Trennendes, sondern vielmehr Identität und Sinnstiftung; sonst würde Heimat mit folkloristischem Kitsch oder sentimentaler Weltflucht verwechselt. Nein. Heimat ist so etwas wie „tiefes Verwurzeltsein“, eine innere Verbundenheit mit mir Zugehörigen(m). Das, grundgelegt, bleibt, auch wenn man schon lange gegangen ist. Das drängt, je älter man wird, nach Rückkehr, Rückkehr zu den eigenen Wurzeln.

Dazu passt das Bild eines prächtigen Baumes, dem es an tiefen Wurzeln fehlt – und den der nächste starke Wind leicht umwehen könnte. Menschlich äußert sich das in einem Gefühl der inneren Leere, die Kehrseite einer tief empfundenen Heimatlosigkeit. Das wird nach außen hin gerne mit einem kosmopolitischen Habitus kaschiert, sprachlich mit wirkungsvoll eingestreuten Wortfetzen garniert, die oft nichts anderes sind, als künstlich aufgeblasene Worthülsen ohne inhaltliche Substanz. Sie wirken aber auf Dauer wie Viren für Sinnkrisen; denn keiner entrinnt mit zunehmendem Alter seiner Heimatlosigkeit.

Der Wortstamm von Heimat ist Heim, wie auch das englische Wort home. Es entstammt der altgriechischen Grundbedeutung κώμη (k(h)omé) von Niederlassung, Dorf oder Siedlung. Hiervon zeugen noch heute Ortsnamen mit der Endung -um, wie im Münsterland z.B. Beckum, Dutum, Landersum, Lutum, Mesum, Stockum oder Wessum. Je nördlicher aber die Orte, über das Emsland (Ankum, Baccum, Sustrum) hinaus bis ins Friesische, umso häufiger werden die auf -um endenden Ortsnamen: Baltrum, Borkum, Büsum, Ditzum, Dornum, Hilversum, Husum, Mellum, Midllum, Oldsum, oder Rysum. Hier zeigt sich uns bis heute der englische Einfluss durch die Inselnähe zum Festland. Doch geht das engl. home wiederum auf das altgriech. κώμη zurück. Dr. Ingmar Winter, Philologe aus Rheine: „Im altgriech. k(h)omé liegt der etymologische Ursprung des Wortes Heimat. Es bedeutet ‚Dorf’. Daraus abgeleitet sprechen wir noch heute von Kommune, d. h. „dörflich“.

Freiheit

Freiheit wird heute oft ad absurdum geführt. Was wäre denn eine Freiheit ohne einen Bezug zu etwas Wertvollem? Fehlt dieser Bezug, wird Anarchie oft mit Freiheit verwechselt. Macht aber jeder was er will, ist am Ende niemand mehr frei. Stress pur! Man denke nur an die Auflösung familiärer Strukturen, wo am Ende nicht einmal mehr Zeit für ein gemeinsames Essen bleibt … Viel groteske Freiheit, durch faktische Unfreiheit.

Heimatlosigkeit macht unfrei. Da die Menschen gerade früher in gut strukturierten Siedlungsgemeinschaften weitestgehend geschützt waren, machte Stadtluft ja bekanntlich „frei“. Das Wort „frei“ kommt etymologisch (έτυμος = wahr) aus dem germ. „prai„,was so viel wie „schützen, schonen, lieb haben“ bedeutet.

Ein urmenschliches Synonym für „Geschütztsein“ ist die Mutter. Obwohl unsere Kultur über Jahrtausende patriarchalisch geprägt wurde, gab es nie eine „Vatersprache“ (wohl aber ein Vaterland, das – typisch männlich – verteidigt werden musste); es gab aber immer eine Muttersprache. Gerade dieses urdeutsche Wort ist die hochdeutsche Übersetzung der alten niederdeutschen Bezeichnung: Moderspraok.

Die Heimatlosigkeit wäre also „ein Verwaistsein“, so etwas wie „die Unvertrautheit des Menschen mit seiner Welt“. Damit fehlte uns Menschen etwas ganz Wesentliches für unser Leben: ein liebevolles Angenommensein, ein Eingebundensein in Freiheit. Und wo anders als in der ursprünglichen Sprache käme das zum Ausdruck?

Das „Un-Heimliche“ bedrückt, es macht Angst. Angst kommt von lat. angere (beengen, einengen), entstanden daraus das deutsche Wort „Enge“. Man fühlt sich nicht (mehr) frei, es fehlt das Vertraute, was offen und die Seele weit macht. Damit mangelt es an Zuverlässigkeit, an Halt, an Verwurzelung. Es muss sich „ein freies Leben“ entwickeln, das Halt gibt, ein Leben, das nicht einfach so aus dem Zusammenhang gerissen ist, nicht fremd daherkommt, sondern das „geschützt“, in einer vertrauten Gemeinschaft liebevoll eingebunden ist, wo man Zeit füreinander hat und nicht immer anderes wichtiger ist. Irmgard Margarete Schmidt („Empfindungen im Reim“) sagt das in einem Vierzeiler so:

Man kann sein Geld und Gut vermehren,

doch Heimat zählt für sich allein;

sie schenkt uns das Dazugehören,

die Freiheit im Verwurzeltsein.

Vertrautheit

Erst die Freiheit im Verwurzeltsein schafft Vertrauen. Sonst macht ein jeder, was er will. Menschliche Vertrautheit drückt sich immer auch sprachlich aus. Denken wir nur an das vertraute Du, das in heutiger Zeit oft viel oberflächlich, ohne Wert und innere Substanz, „verschleudert“ wird. Eigentlich wird es durch mangelndes Vertrauen wertlos. Dabei bedeutet der Vorname über den Namen hinaus ja noch mehr: nomen est omen, der Name ist ein Zeichen. Der Nachname be-„zeichnet“ meist (in bürgerlicher Hinsicht) eine Person, der Vorname jedoch vermittelt etwas Vertrautes, so etwas wie „die Herzenergie“.

Darüber hinaus sind gerade im Plattdeutschen die Spitz- oder Beinamen ein Zeichen echter Vertrautheit. Denn der Spitz- oder Beiname sagte noch mehr, als der Name selbst. Hierfür eigneten sich sowohl körperliche wie auch wesensmäßige Eigenheiten, aber auch Herkunft oder berufliche Tätigkeiten mussten dafür nicht selten herhalten. Oft ging dabei der eigentliche Hausname völlig unter. Da war der Katuffel-Kleem nicht unbedingt ein Kartoffelhändler; wohl mehr jener Klemens, der „gerne einen mochte“, wohl über die Kartoffeln. Deswegen gucke aber keiner schief. Ach wat. Im Gegenteil: Es klingt vertraut. Das ist mehr als einfach nur Information.

Sprache

In der Heimat gibt es keine „Worte von der Stange“. „Unsere Sprache zuhause“ ist voll mit prallem Leben. Wir färben sie ein in unsere Art zu sprechen, durch Tonfall und Melodie klingen die Sätze und Redewendungen einfach unvergleichlich. In der Heimat werden Worte nicht einfach schnell gestanzt; da werden Ausdrucksweisen nicht sogleich neumalklug korrigiert und in wirkungsvolle Worthülsen gezwängt. Wir sind nicht unsicher aus Angst, uns blamieren zu können. Wenn wir „unter uns“ sind, sind wir identisch. In seiner Heimat braucht sich niemand zu verstellen. So eine Sprache ist ehrlich, wenn auch nicht immer gefällig. Das Plattdeutsche ist das beste Beispiel dafür.

Hören wir genauer hin, drückt Sprache das einfach und entlarvend präzise aus, was uns bewegt. Das geht über die zumeist sehr verkopfte Schriftsprache weit hinaus. Dialekte lassen Herz und Seele mehr sprechen als eine noch so informationsreiche Rhetorik. Daraus erwachsen positive Identifikationsmerkmale, die uns unsere Verwurzelung ahnen lassen, die uns einander menschlich näherbringen und Vertrauen schaffen. Wer würde das nicht gerne weitergeben? Typisch dafür, die verbindende Redewendung: „Bei uns sagte man immer …“

Wer aber meint, er müsse sich seiner angestammten Sprache womöglich gar schämen, verleugnet sich selbst und heraus kommt ein zwanghaftes Angepasstsein, bei dem es an Herzlichkeit und Nähe fehlt. Wir verwahrlosen kulturell, wenn unsere geistig-seelischen Wurzeln verkümmern. Das beginnt immer mit einem „ungehörigen“ Umgang mit der Sprache.

Wir Menschen sprechen, weil wir denkende Wesen sind. Wort und Sinn (altgriech. λογος) stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang. Das Johannesevangelium beginnt mit den Worten: „Im Anfang war das Wort“; hier ist nicht das Wort an sich, sondern die in uns wirkende geistige Kraft, die Weltvernunft, gründend auf den Lebenssinn, also die ursprüngliche Lebensquelle, d. h. Gott, gemeint.

Unsere Sprache dient also nicht allein dazu, mit unserem Intellekt zu glänzen, sondern weitaus mehr, unser Denken und die daraus resultierenden Empfindungen so verständlich zu machen, dass sich daraus Harmonie entwickeln kann. Wenn Denken nur für sich steht, menschelt es nicht mehr. So einer Welt fehlt es an Wärme und Wohlgefühl. Sprachlich herzlich und dennoch nicht anbiedernd zu sein, adelt geradezu den Menschen. In der Heimat heißt das: „Auf sich halten“. Das zeigt sich auch in der Sprache.

Die plattdeutsche Sprache

Plattdeutsch ist eine umgängliche und zugleich feine Sprache. Wer meint, er könne sich im Plattdeutschen sprachlich gehen lassen, kann und soll gehen … So macht man nur das Platt kaputt. Nein. So nicht. Der plattdeutsche Humor mag durchaus etwas grob daherkommen, nie aber verletzt er die Würde. Die plattdeutsche Sprache mag noch so „deftig“ klingen, aber sie ist ehrlich und letztlich „guten Sinnes“. Das macht sie so vertraut, so schön …

Dem oft so bedauerten unnahbar kalten Umgangston beugt gerade das Plattdeutsche vor, weil es – „immer fein sachte an“, „schön bedächtig weg“ – durch seinen unnachahmlich natürlichen Zungenschlag in Gesprächen und Erzählungen die Herzen höherschlagen lässt. Vieles lässt sich auf diese unnachahmlich gutmütige Art besser sagen als auf Hochdeutsch.

Weil in so einer tief gewachsenen Sprache heilende Kräfte liegen, widerspricht es der Sitte, das Plattdeutsche kulturell nicht zu würdigen und es gedankenlos verkümmern zu lassen. Vertrauen wir darum unserem hiesigen („hie-“ = hier) Wortschatz. Plattdüütsch dött guet. „Unsere Sprache“ stabilisiert, wirkt identitätsstiftend, würdigt unsere Heimat und stützt bereichernd unser Denken und Tun für künftige Generationen. Was mehr?

Us Plattdüütsk is so warm, so riek;

doch kann man sick de auk an schüer’n.

Met jede Spraok steiht Platt sick liek –

wi könnt et gar genoog nich küern!

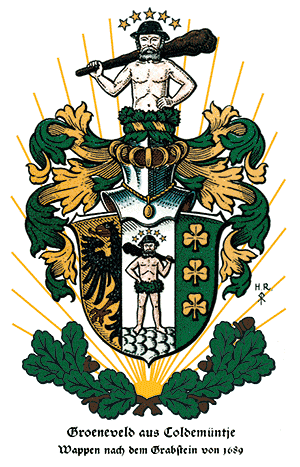

Bild mit Genehmigung von Dr. A. Groeneveld vom Groeneveld-Familienverband

Plattdeutsche Otto-Pötter-Bücher

– erschienen im Verlag Aschendorff Münster –

Immer etwas Schönes von hier