Pötters Plattdüütsch, dat is för mi so wat es dat schönste Heimatmuseum! Hier kiek ick immer wier gerne to un doo mi guet an all dat moji Platt met de wunnerbaren Belder. Doch auk de fienen Bööker von Ju muntert mi elke maol up und sind bi alle Geliägenheiten schöne Geschenke. Dat säch wiet ächten von de Phillippinen, mit Dank uut Manila, Regina S. – 11.01.2021

Plattdeutsch heute

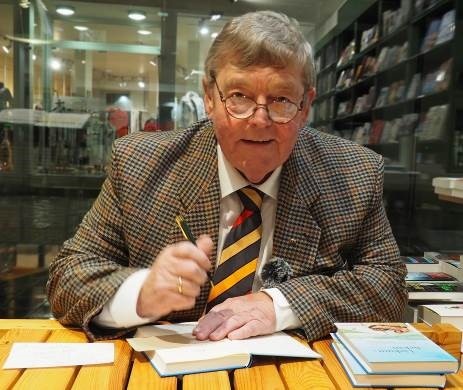

Eine Begegnung mit Otto Pötter

Träger des Kreisheimatpreises 2023

Von dem Historiker André Schaper

Die plattdeutsche Sprache war für mich immer wie eine Art Fremdsprache, eine Sprache aus einer anderen Zeit. In meiner Familie wurde es nicht gesprochen; mit Platt kam ich nie direkt in Berührung. Wenn ich samstags den Lokalteil Rheine der Münsterländischen Volkszeitung aufschlage, kann ich dort immer die plattdeutsche Kolumne von Otto Pötter lesen – die er dort schon seit 2002 wöchentlich schreibt. Ich – Jahrgang 1986 – verstehe in plattdeutschen Gesprächen wenig, und dieses Wenige auch nur, wenn es nicht zu schnell gesprochen wird. Aber ich kann es weitestgehend lesen und auch den Text verstehen, wenn ich mich darin einlese. Das ist immer wieder schön; es bereichert mich.

Ich glaube, hier ist schon der richtige Ansatzpunkt: Interesse an der Sprache, sich mit ihr beschäftigen. Das hat was. Mich überraschen dabei ungewohnte Spracheigenarten. Dennoch gibt es immer wieder besondere Wörter und Begriffe, wo ich stutze. Das ist wohl auch gut so, denn so werde ich mit neuen Worten und Ausdrucksweisen konfrontiert. Leider hatte ich bisher noch nie die Gelegenheit, einen Plattdeutsch-Kurs zu besuchen. Es würde mich reizen, denn ich halte die plattdeutsche Sprache zwischenzeitlich für etwas ganz Besonderes. Es gilt, sie zu pflegen!

Als ich im Jahr 2021 mit der Niederdeutschen Bühne Rheine ein gemeinsames Projekt entwickelte, kam ich zum ersten Mal geradewegs mit der plattdeutschen Sprache in Berührung. Zusammen erarbeiteten wir eine szenische Stadtführung zum jüdischen Leben in Rheine, die auch plattdeutsche Elemente enthielt, die von Otto Pötter „im Originalton“ geschrieben wurden. Seit dem Jahr 2023 verbindet uns beide nicht nur die Arbeit an diesen später erfolgreich aufgeführten Stadtführungen, sondern auch eine gemeinsame Auszeichnung: Kulturpreisträger der Stadt Rheine. Umso mehr freute es mich, dass Otto Pötter für sein Engagement zur Förderung der plattdeutschen Sprache nun auch mit dem Kreisheimatpreis ausgezeichnet wurde.

Da ich mich zwischenzeitlich mit der plattdeutschen Literatur vertraut gemacht habe, halte ich Otto Pötter aus Rheine (* 1948) für einen der bedeutendsten plattdeutschen Dichter und Autoren unserer Zeit. Solche wie er sind äußerst rar geworden. So sieht es auch wohl sein Verlag in Münster. In den zahlreichen Pötter-Büchern, u.a. mit den Titeln „Hackemaih“, „Heile, heile Hänsken“ oder „Liekuut, liekan“, lässt sich nachlesen und empfinden, wie schön Plattdeutsch sein kann! Pötter spricht damit aus dem Herzen heraus ein breites Publikum an. Seine zeitgemäßen Döönkes – kleine Geschichten aus dem Alltag – sind vom Aschendorff Verlag Münster oftmals verlegt und weithin viel gelesen. Aber auch andere Formate wie Hörspiele, gesendet vom Westdeutschen Rundfunk, Dramaturgien wie Feuer, Fehde und Fanal (Drama aus dem Dreißígjährigen Krieg) oder szenische Stadtführungen gehören zu seinem umfangreichen Repertoire. Zusammen mit anderen namhaften niederdeutschen Autoren wie Hannes Demming und Ottilie Baranowski machte er zwischen 1986 und 1996 im WDR auch niederdeutschen Hörfunk. So wurden im Sendeprofil „Radio Münsterland“ über zehn Jahre jeweils morgens vor den 8-Uhr-Nachrichten plattdeutsche Lebensweisheiten vorgestellt, kommentiert und interpretiert.

Zuletzt (2022) brachte Pötter bei Aschendorff in Münster sein „Plattdüütsch Gebedebook“ heraus. Nach über zweijährigen prägnanten Manuskriptstudien mit immer wieder neuem Feilen am Text, liegt damit heute, wie der übereinstimmenden Meinung von Fachleuten zu entnehmen, eine bibliophile Rarität vor, die im plattdeutschen Genre ihresgleichen sucht. Das Buch sei mit seiner beeindruckenden Wortwahl nicht nur für jedermann eine feine plattdeutsche Fundgrube und damit eine würdige Hommage an die plattdeutsche Sprache, es sei zugleich ein sprachlich beeindruckendes Zeugnis für die religiöse Verwurzelung unserer heimischen Kultur. Hier gilt wohl auch noch ein besonderer Dank seinem Freund und geistlichen Ratgeber, Heinz Withake aus Münster (+ 2021), Träger des Rottendorfpreises für die Niederdeutsche Sprache (2012).

Anlässlich der Verleihung des Kreisheimatpreises 2023 an Otto Pötter reizte es mich, einmal mit ihm über seine Beziehung zum Plattdeutschen zu sprechen. Hierzu führte ich mit ihm am 7. Februar 2024 um 15 Uhr in der Stadtbibliothek Rheine folgendes Interview:

Zunächst mein Glückwunsch. Welche große Ehre!

Danke. Selbstverständlich freue ich mich über die Preisverleihung, doch Vorsicht mit der Ehre, denn da gibt es dieses alte Sprichwort: Übermäßiges Lob schwächt die Ehre. In der Preisverleihung sehe ich denn auch in erster Linie eine Würdigung unserer plattdeutschen Sprache, wobei Plattdeutsch als Teil des Niederdeutschen, eine historische Sprache ist, älter noch als das Hochdeutsch. Plattdeutsch war sogar einst die Sprache der Hanse. Ich empfinde es toll, mich noch heute literarisch in diesem „Sprachkosmos“ bewegen zu können!

Was gefällt dir an der plattdeutschen Sprache?

Während das Hochdeutsch eine Kopfsprache ist, ist das Plattdeutsch eine emotional unverstellte Sprache. Ohne um Ecken zu denken, weiß man reinheruut gleich „wie man dran ist“ und das zumeist auch noch auf eine „aufgeräumte Art und Weise“. Beim Plattsprechen ist man deshalb selten böse, umso mehr aber oft „gut drauf“. Da menschelt es. Das wirkt im Umgang miteinander angstmindernd, denn Platt ist eine Sprache ohne Hintergedanken. Hintergedanken sind hindernde Gedanken, die passen nicht zum Platt. Platt ist eine Sprache ohne Firlefanz. Keine Worte von der Stange; KI-gestanzte Sätze schon gar nicht. Platt ist echt.

Viele bringen Plattdeutsch heute nur noch mit „derber Komik“ in Verbindung, da bist du ganz anderer Meinung, oder?

Ja. Das Plattdeutsch ist mit einem Augenzwinkern schelmisch, das regt an zu einem findigen Mitdenken; es ist aber nicht aberwitzig, schon gar nicht albern. Wer meint, Platt eigne sich nur noch für flache Witze oder gar so etwas, „was man auf Hochdeutsch sonst so nicht sagen kann“, der macht das Platt platt. Das ist lümmelig. Unerquicklicher Klamauk entwürdigt das Plattdeutsch. Vielmehr möchte diese eigentlich knapp „gesätzte“, doch im Fundus reiche Sprache – ich nenne es mal so – mit feinen Sinnen umhegt sein. Denn im Plattdeutschen verbirgt sich ein Wortschatz, der gerade im Emotionalen das Hochdeutsche übersteigt. Sorgsam daraus zu schöpfen, war und ist immer auch mein Anliegen als Schriftsteller und Dichter. Das meine ich nicht überheblich. Denn im wahrsten Sinne des Wortes bemühe ich mich ja einerseits, das Schriftliche an die richtige Stelle zu setzen, andererseits aber auch mal die Sprache so zu verdichten, dass sie durch Reim und Metrik gut klingt.

Was ist das Besondere an der plattdeutschen Sprache?

Das Plattdeutsche ist reicher an Adjektiven als an Substantiven, es ist auch mehr eine Laut-, als eine Konsonantensprache. Typisch dafür ist die Vokalbrechung, beispielsweise mit ao oder oa wie bei Gaorn für Garten. Die einzelnen Vokale, für sich gesprochen oder geschrieben, treffen nicht den Kern. Da diese Eigenart dem Hochdeutschen fremd ist, ist es denn auch nicht einfach, plattdeutsch zu schreiben oder zu lesen.

Hast du zwei plattdeutsche Lieblingswörter?

Im positiven Sinne wäre es Hackemaih. Das Wort steht für das Einsammeln noch verstreut liegengebliebener Erntereste auf dem Acker (von hacken und mähen). Damit rührt es zugleich an die Wertschätzung von dem, was einem das Land als Ernte gibt. – Im negativen Sinne wäre es das Wort Biesterpatt für den Irrweg, auf dem man verbiestert verlorengeht, weil man an sich selbst verzweifelt. Beide Wörter sind ausdrucksstarke Beispiele einer bildreichen Sprache.

Was macht es für dich besonders, plattdeutsche Texte zu schreiben?

Es ist der kreative Umgang mit Sprache, ein Abtauchen in eine „eigen-artige“ Welt- und Sozialdeutung. Wo gibt es denn noch diese waschechten Charakterisierungen, die mit wenigen Worten ganze Offenbarungen deutlich werden lassen, so beispielsweise, wenn es heißt: „En aollen Fuhrmann hört alltiets noch gern de Pietske knallen“. Wenn ich plattdeutsch schreibe, versenke ich mich denn auch komplett in ein anderes Metier und kann dabei nicht hin- und herswitchen. Entsprechend lassen sich auch Hochdeutsch und Plattdeutsch nicht klein-klein übersetzen. Plattdeutsch authentisch zu schreiben, das geht nur in einem Guss. Da muss ich „ganz drin sein“ und dann auch „immer schön dranbleiben“. Dabei liegt der Reiz des Schreibens darin, innerlich hellhörig solange an Sätzen und Ausdrucksweisen zu feilen, bis sie „echt gut“ überkommen. Ja, das geht nicht immer gleich aus dem Handgelenk, das erfordert Wortsensibilität und ein gefügiges Textgefühl.

Was wäre dein Wunsch hinsichtlich der plattdeutschen Sprache?

Die plattdeutsche Sprache ist ein achtenswertes anthropogenes Kulturgut. Da darf es im kulturpolitischen Kontext (auch weiterhin) nicht an angemessener Förderung und Aufmerksamkeit fehlen. Sonst ist der Verfall des Plattdeutschen kaum noch aufzuhalten. Man schaue und höre sich nur um: Use schöne Platt verdunstet män so üm us herüm. Kaum jemand, der das noch bewusst wahrnimmt. Ich weiß, da hilft kein rhetorisches Lamento. Wir müssen uns auch eingestehen, dass die Zeit des Plattdeutschen als Umgangssprache vorbei ist. Umso mehr müssen wir aufpassen, dass Plattdeutsch nicht ganz verschwindet. Dazu gehört, dass man zumindest fabelhaft klingende plattdeutsche Wörter und Ausdrucksweisen nicht stupid ignoriert. In passendem Kontext könnten sie leichthin in den Sprachgebrauch mit einbezogen werden. All das muss über die Initiativen der Heimatvereine hinausgehen. Warum nicht generell mit mehr Pfiff?

Was meinst du damit? Wie wäre das heute möglich?

Raus mit dem Platt aus dieser dümmlich-naiven Ecke! Stattdessen her mit dem Image des Besonderen. Dabei ruhig auch in unterhaltenden Formaten wie beispielsweise in Döönkes, aber nicht doof, sondern mit Esprit! Unsere nördlichen Nachbarn sind da einfallsreicher. So fördert das Land Niedersachsen plattdeutsche Arbeitsgemeinschaften an Schulen. In vielen Orten gibt es zweisprachige Ortseingangsschilder, auf Hochdeutsch un up platt. „Na ja“, mag da mancher einwenden, aber das sind immerhin Ansatzpunkte mit erfreulichen Aha-Effekten. So etwas wirkt „ganz einfach“ aufmerksamkeitsfördernd. Hierzu eine Alliteration: Worte wirken weiter … Ich sehe das ähnlich. Wie auch immer, wir müssen weg von der „plattdeutschen Sprachlosigkeit“. Ich sehe das Plattdeutsch künftig als einen Sprachluxus mit einem identitätsstiftenden Touch. Warum nicht „elitäre Kreise“, in denen Plattorianer*innen unter sich nur platt sprechen? Es ließen sich auch bei familiären und gesellschaftlichen Anlässen jederzeit nette plattdeutsche Einstreuer verwenden. Auch das wäre doch was! Es würde zeigen: Platt ist schön! Wenn uns mehr solcher „plattdeutschen Attraktivitäten“ gelängen, wäre für’s Plattdeutsche schon viel gewonnen. Jau, eenfach en bettken mehr Köppken debi. So doo ick dat, wat ick so kann, denn:

Platt is fien un nich bloß aolt;

et lich an us, off wi et haollt.

Wi mött‘ de wat an doon, gar sehr,

süss giff et baoll kien Plattdüütsch mehr.

© 2024

Zu diesem Interview kamen zwischenzeitlich viele zustimmende Reaktionen, u.a. auch von der Chorleiterin der Mönsterlänner Meersken, Konni Kumpmann aus Nordwalde. Sie schrieb im Namen der Gesangsgruppe: „Daomet is aall’s sächt, wat use Spraoke vandage angeiht. Et is in dat Interview allerbest verkläört. Dat sall män wiethen Runde maaken. Us gefällt et, so es diene Döönkes un Gedichtkes auk. Kann nich beeter. Wieder so! Dat sägget di de munteren Meersken van dat plattdüütske Gesangströppken uut Nordwaoll.“ – 11.02.24

Hier ein Hörbeispiel eines Textes von mir, „Sommersonnentage an der Ems“, gelesen von Bernd Artmann, vom Ensemble der Niederdeutschen Bühne Münster (VI – 2021):

30.11.2018 – Nach einem Interview-Besuch im Verlagshaus der Aschendorff-Medien in Münster, schreibt der Chefredakteur Feuilleton, Johannes Loy im Kulturportrait der Westfälischen Nachrichten Münster:

Man sieht dem Mann die Lebensfreude an. Wache, wohlwollende Augen, die sein Gegenüber freundlich anschauen. Ein herzliches Lachen. Eine sonore Baritonstimme. Lebhafte Gestik. Eine klare Sprache, die den Kern der Sache trifft. Kein Geseich um klebriges Heimattum. Aber ein markanter Sensus für kulturhistorische Werte … Otto Pötter vermittelt sofort den Eindruck, dass er sich einsetzt für das, was ihm wichtig ist: Die Pflege eines alten Kulturgutes, die Wertschätzung des Plattdeutschen in Wort und Schrift. Seine weithin geschätzten Bücher, voll mit eindrucksvollen Geschichten und Gedichten, sind beredtes Beispiel dafür. Pötter ist ein Dichter und Schriftsteller, der famos mit Herz und Seele schreibt.

Otto Pötter

neben Kai Pflaume, Jürgen von der Lippe und Rosalie

im ARD-Studio Berlin-Adlershof

als Sachverständiger für das Münsterländer Platt

beim Dialektduell zur ARD-Eurovisionssendung Klein gegen Groß am 17.10.2020

Wat is’n Döönken?

Ein nettes Döönken ist alles andere als ein derber Schenkelklopfer. Döönken geht auf „tun“ zurück. Die Wortwurzel ist das altgermanische „dhon“, worin auch heute noch dass plattdeutsche „doon“ widerklingt (siehe auch: Bömmskes & Bömmelkes, S. 151 – 160). Auch der „Ton“ hängt damit zusammen – und der drückt ja bekanntlich auch weit mehr noch aus, als bloß „Klang“. Denken wir nur an den „guten Ton“. Auch da klingt sogleich nicht nur „ein Tun“ mit, sondern mehr noch „die Art und Weise dieses Tuns“. Das macht, richtig verstanden, auch ein schönes Döönken aus.

Es sind oft kauzige aber auch nachdenklich machende Kurzgeschichten, in dieser einmalig trockenen Art der Münster- und Emsländer formuliert, wie man sie sonst in keiner anderen Sprache so findet. Es sind typisch plattdeutsche „Short Stories“, die den Alltag der Menschen an der Ems auf eine ganz besondere Art und Weise einfangen und deutlich machen.

Döönkes sind lebendige Zeugnisse der Zeitgeschichte

Darum antwortete ich einmal auf die Frage eines Feuilletonisten, warum ich plattdeutsche Kurzgeschichten schriebe:

Anekdoten und Döönkes spiegeln in unnachahmlicher Form zeitgeschichtliche Ereignisse, interessante Lebenssituationen und charakteristische Merkmale der Zeit wider. Sie „schön“ aufzuschreiben, das geht nur, wenn man liebt, was man schreibt – hier den Kopf, dort das Herz des Lesers anrührend. Denn eine plattdeutsche Kurzgeschichte wäre kein Döönken ohne diese Harmonie von Kopf, Herz und Seele. Erst dann sind wir ganz mit dabei. Erst dann fühlen und erleben wir die Episoden und Kapriolen manch kauziger Lebenskünstler.

Wir tauchen ein in die Ereignisse vergangener Tage und spiegeln sie im Lichte eigener Erfahrungen und heutiger Lebensverhältnisse. Wir verweilen bei außergewöhnlichen Menschen, Originale mit Ecken und Kanten, aber auch bei manch liebenswerten Verlierer.

Wir lassen uns ansprechen von den Höhen und Tiefen der unterschiedlichsten Lebensläufe, voll vertrauter Menschlichkeit. Ja, bei schönen Döönkes menschelt es auch schön. Genau das möchte ich in meinen Erzählungen widergeben. Wenn mir das gelingt, kann sich jeder selbst darin wiederfinden. Mehr noch:

Jeder selbst kann daraus fürs eigene Leben unbeschwerte Heiterkeit und Freude, aber auch wohltuende Zuversicht und Gelassenheit schöpfen.“